Die One Health Forschung hat viele Facetten und ist in ihrer Ausgestaltung sehr divers. Eine Eigenschaft ist jedoch Voraussetzung: die Interdisziplinarität der Forschungsvorhaben, den One Health lässt sich nicht durch eine Disziplin alleine umsetzten. Die Spring School 2025 der One Health Platform am 25. März in Hannover widmete sich daher dem Thema „Interdisciplinary Scientific Networking“. Die Veranstaltung zeigte eindrücklich, dass gelebte Interdisziplinarität mit Aufwand verbunden ist, aber auch einen Mehrwert für die Forschung bietet und von jungen Wissenschaftler:innen als Chance begriffen werden kann.

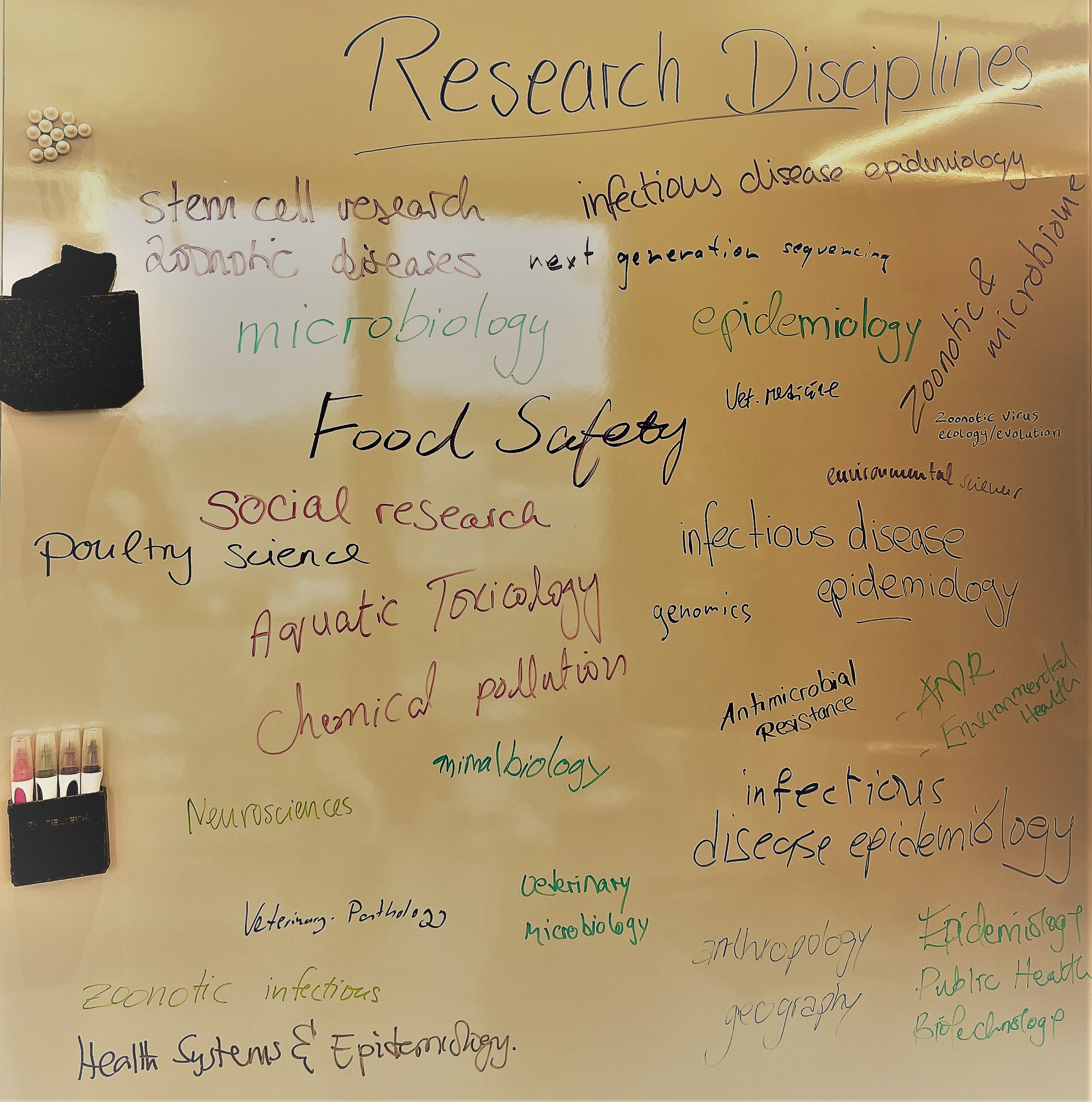

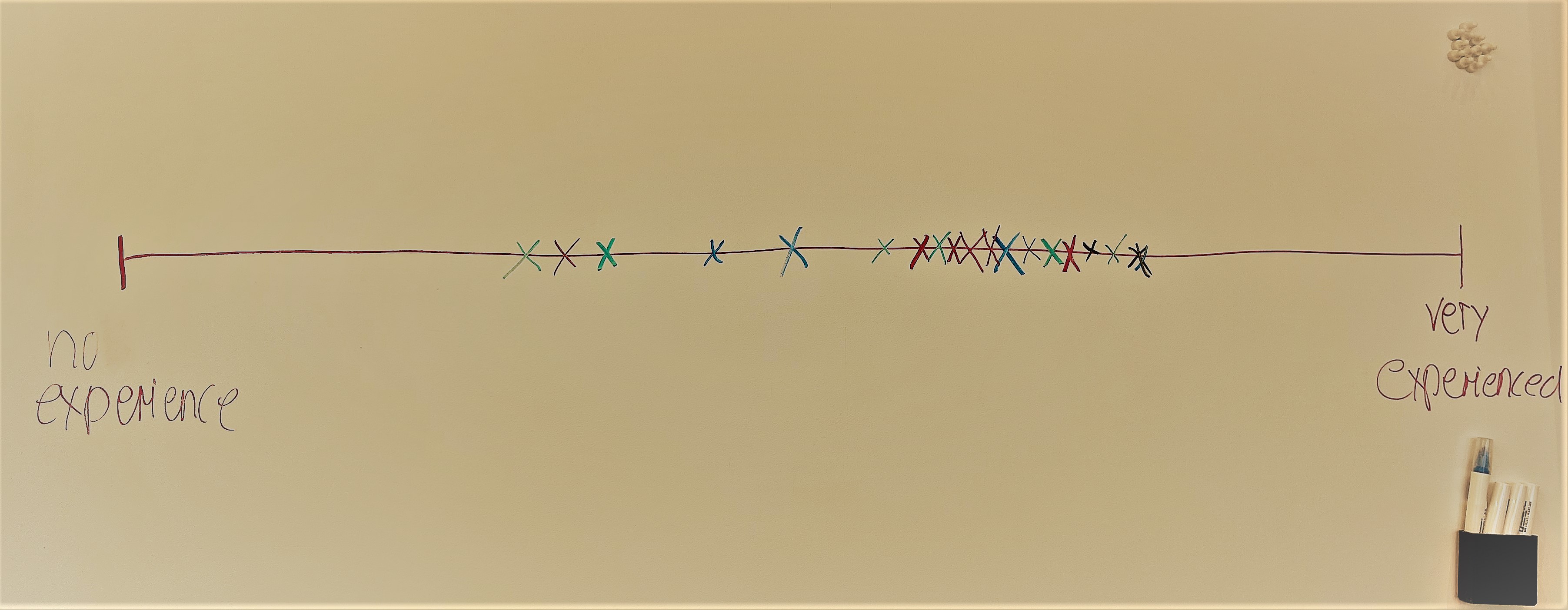

Die One Health Platform veranstaltet jährlich eine Spring School für Nachwuchswissenschaftler:innen. Die Themenauswahl orientiert sich an den Bedarfen junger Wissenschaftler:innen, welche den One Health-Ansatz in ihrer Arbeit berücksichtigen möchten. Ein zentrales Thema im One Health Bereich ist Interdisziplinarität, weshalb sich die Spring School 2025 darauf konzentrierte. Bereits in der Vorstellungsrunde der Teilnehmenden war das Thema Programm, denn der fachliche Hintergrund der Anwesend war äußerst divers. Von Neurowissenschaften über Epidemiologie und Lebensmittelsicherheit bis hin zu Anthropologie waren alle Fachrichtungen vertreten. Zudem brachten die meisten Teilnehmenden bereits erste Erfahrungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit.

Abb. 1: Expertisen und Vorerfahrungen im interdisziplinären Arbeiten der Teilnehmenden der Spring School 2025

Inter- und Transdisziplinarität

Die Einführung in die Thematik übernahm Dr. Dana Thal, Geschäftsführerin des OHP am Friedrich-Loffler-Institut, mit einer Begriffsdefinition von Interdisziplinarität und Transdisziplinarität. Ersteres beschreibt die Zusammenarbeit verschiedener akademischer Fachrichtungen zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels. Meist erfolgt die Anwendung bei komplexen Themen, die nicht alleinig durch die Perspektive einer Disziplin erfasst werden können. Transdisziplinarität wird teils synonym zu Interdisziplinarität verwenden. Teils wird der Begriff jedoch abgrenzend verwendet um die Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Akteuren zu beschreiben.

Vorteile und Herausforderungen interdisziplinärer Forschung

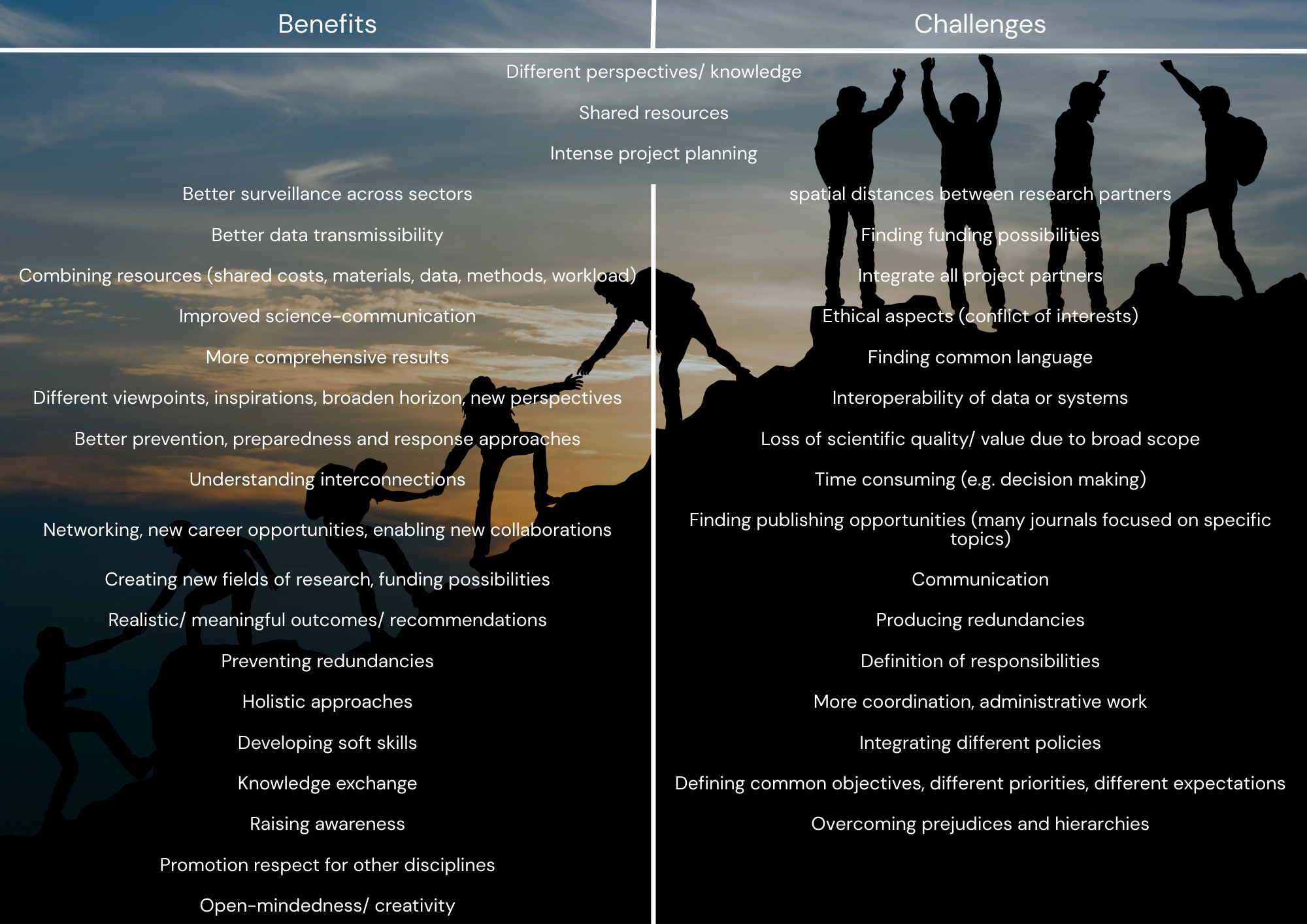

Mit einem gemeinsamen Verständnis der Begrifflichkeiten erarbeiteten die Teilnehmenden in einer Gruppenarbeit die Vorteile und die Herausforderungen interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Forschung. Das Ergebnis war eine beeindruckende Liste an Punkten, welche diverse Aspekte beleuchtete und von den vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmenden gespeist war (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Durch die Teilnehmenden erarbeitete Vorteile und Herausforderungen interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Forschung

Interdisziplinäre Forschung in der Praxis

Wie genau ein interdisziplinäres Projekt im One Health-Bereich aussehen kann stellten Prof. Stefanie Becker (TiHo Hannover) und Dr. Anne Dierks (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt) anhand jeweils eines konkreten Forschungsprojektes vor. In dem von Frau Prof. Becker vorgestellten Projekt RUMO (Rolle der ÖkoimmUnolgie von Culex pipiens Biotyp MOlestus im West-Nil-Virus Übertragungszyklus) soll der Einfluss von Schadstoffen in Brutgewässern auf das Immunsystem und die Vektorkompetenz von Stechmücken untersucht werden. Dazu wurde ein interdisziplinäres Team zusammengebracht, welches Expertise auf dem Feld der Entomologie, der Arbovirologie, der Ökotoxikologie und der Umweltwissenschaften vereint. Prof. Becker betonte, dass für das Gelingen eines solchen Forschungsprojektes die Chemie zwischen den Projektpartnern stimmen müsse, denn ohne gegenseitiges Verständnis und Unterstützung bei auftretenden Problemen, sei eine erfolgreiche Projektdurchführung unmöglich. Als größte Herausforderung für die Umsetzung gab sie administrative Hürden an. In dem von Frau Dr. Dierks vorgestellten Projekt LeGeMa (Legionellen-Genotyp-Map) soll eine Karte zum vorkommen verschiedener Legionellen-Genotypen in Umwelt- und Trinkwasserproben in Niedersachsen erstellt werden um die Überwachung und Prävention von Legionellen-assoziierten Infektionen zu verbessern. Dies sei insbesondere im Zuge des Klimawandels und damit einhergehenden erhöhten Temperaturen und vermehrter Wasseraufbereitung relevant. Bei dem Projekt handelt es sich um ein transdisziplinäres Projekt mit Partnern aus Wissenschaft und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Auch Frau Dierks gab Schwierigkeiten in der Umsetzung auf administrativer Ebene als eine Herausforderung in der Umsetzung des Projektes an. Beide Beispiele zeigten, dass die inhaltlichen Anforderungen an One Health häufig von den strukturellen und bürokratischen Rahmenbedingungen in Deutschland nicht unterstützt werden.

Diversität von Disziplinen

Welche Disziplinen bei der Umsetzung von Forschungsvorhaben im Sinne des One Health-Ansatzes involviert werden sollten, hängt maßgeblich von der zu behandelnden Fragestellung ab. Um den Anwesenden einen Eindruck von der Vielfalt infrage kommender Disziplinen zu geben, stellen einige Personen ihre jeweiligen Fachbereiche und die dort verwendeten Methoden sowie potentielle Schnittstellen zu One Health vor. Den Anfang machte Maresa Neuerer von der Universität Heidelberg, die mit den Sozialwissenschaften einen Wissenschaftsbereich vorstellte, der in sich bereits sehr divers ist. Die Einbindung von Sozialwissenschaften in die One Health Forschung sei zum einen relevant, weil Gesundheit maßgeblich durch soziale Faktoren bestimmt werde. Zudem liefern die Sozialwissenschaften wichtige Erkenntnisse zu den Hintergründen und Zusammenhängen von Studienpopulationen und beobachteten Phänomenen. Eine Einbindung der Sozialwissenschaften bereits in der Konzeption eines Forschungsvorhaben sei daher ideal. Richard Egelkamp vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt zeigte auf, dass Public Health viele Aspekte von One Health bereits in sich trage und beispielsweise in der Untersuchung von Ausbruchgeschehen häufig auf interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen sei. Durch große Datenmengen auf Populationsebene und den Zugang zu einer Vielzahl von Proben könne Public Health einen wertvollen Beitrag zur One Health Forschung beitragen. In der translationären Infektionsforschung gibt es mit dem DZIF (Deutsches Zentrum für Infektionsforschung) eine Infrastruktur, die auf diesem Teilgebiet von One Health eine interdisziplinäre Vernetzung anstrebt. Dr. Nadja Käding vom Universitätsklinikum Lübeck stellte daher das DZIF und seine Aktivitäten für Nachwuchswissenschaftler:innen unter dem Dach der DZIF Academy kurz vor. Eine weitere Disziplin, die in der One Health-Forschung von Bedeutung sein kann ist die Psychologie beispielsweise in der Gesundheitskommunikation. Sie hat bei der Implementierung von Gesundheitsforschung eine große Bedeutung, wie Dr. Lars Korn vom Bernhard Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) erläuterte. Denn der beste Impfstoff bleibt wirkungslos, wenn kein Patient bereit ist, sich impfen zu lassen. Warum wir eine Entscheidung als „richtig“ bewerten hängt maßgeblich von ethischen Überlegungen ab. Insbesondere in der One Health-Forschung, wo viele verschiedenen Interessengruppen aufeinander treffen, könne es zu Konflikten kommen, bei dem die angewandte Ethik einen Losungsbeitrag liefern könne. Die Grundzüge dieses Forschungsbereiches und seine Anwendbarkeit im One Health-Kontext stellte Prof. Dr. Peter Kunzmann von der Tieräztlichen Hochschule Hannover vor.

Nach diesem intensiven Ritt durch diverse verschiedene Forschungsdisziplinen und ihrer Verbindung zu One Health, diskutierten die Vortragenden und das Publikum, welche Rolle die einzelnen Disziplinen bereits in der One Health-Forschung spielen, wie und ob man die aktuelle Rolle ausbauen sollte und wie man die One Health-Forschung allgemein diverser gestalten könne.

Wettbewerb und Kooperation im Wissenschaftssystem

Ein wichtiger Parameter für das Gelingen interdisziplinärer Forschung ist das Wissenschaftssystem selbst. Prof. Dr. Anna Kosmützky von der Leibniz Universität Hannover erforscht das internationale Wissenschaftssystem in Hinblick auf Wettbewerb und Kooperation. Sie erklärte, dass Wettbewerb ein elementarer Bestandteil von Forschung sei. Dieser Wettbewerb bestand früher hauptsächlich aus dem Wettrennen um Entdeckungen, während heute der Wettbewerb um Fördermittel im Vordergrund stehe. Durch diese Art des Wettbewerbs würden verschiedene Arten von strategischen Kooperationen befördert, während andere ausgebremst würden. Zudem sei der Druck insbesondere auf Nachwuchswissenschaftler:innen hoch, da diese im Wettstreit um Fördermittel häufig die schlechteren Karten hätten.

Interdisziplinarität als Herausforderung und Chance

Die Spring School 2025 war eine sehr intensive Veranstaltung, die deutlich machte, wie komplex interdisziplinäre Forschung ist und welche hohen Anforderungen sie an Forschende stellt. Zumal das Wissenschaftssystem selber sowie bürokratische und strukturelle Bedingungen der Förderung, Ausbildung und Zuständigkeiten oft Hürden darstellen. Gleichwohl machte die Veranstaltung aber auch deutlich, warum der Aufwand lohnenswert ist und warum gelebte Interdisziplinarität in der Forschung zahlreiche Chancen bereithält. Insbesondere für Nachwuchswissenschaftlerinnen eröffnen sich dadurch viele neue Forschungsfelder und Karrieremöglichkeiten. Zudem bietet Interdisziplinarität die Möglichkeit komplexe Herausforderungen unserer Zeit im Sinne des One Health-Ansatzes zu adressieren.